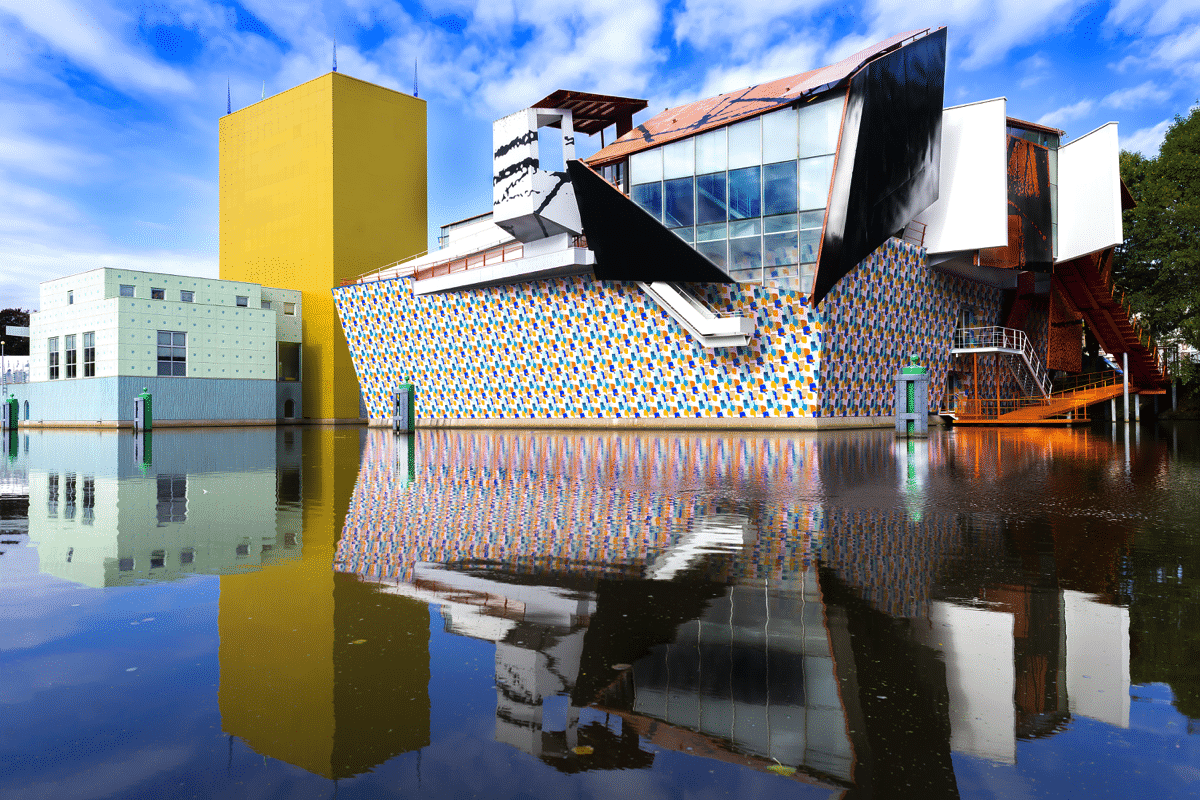

이탈리아의 건축가이자 디자이너인 알레산드로 멘디니가 지난 2월 18일에 세상을 떠났다. 그의 부고 기사를 몇 개 찾아보니 그를 ‘현대의 레오나르도 다빈치’라고 묘사한 부분이 눈에 띄었다. 조선일보에서는 ‘현대판 레오나르도 다빈치’라고 했다. 중앙일보에서는 ‘21세기 레오나르도 다빈치’라고 소개한다. 이 기사는 웃기는 게 멘디니의 전성기는 1970년대부터 1990년대에 걸쳐 있는데, 왜 ‘21세기’라는 수식어를 붙였는지 모를 일이다. 이 기사들은 한결같이 그가 예술, 건축, 가구, 도자기 등 다양한 분야에서 활동한 것을 그렇게 꼽는 이유로 댄다.

나는 알레산드로 멘디니가 대단히 뛰어난 디자이너라고 생각한다. 그렇지만 ‘현대의 다빈치’라고 부른다면 그것은 과장된 것이라 확신한다. 왜냐하면 현대의 건축가와 디자이너들 중에서 회화, 조각, 건축, 가구, 저술 등 다방면에서 활동한 사람들은 너무나 많기 때문이다. 예를 들어 르 코르뷔지에는 화가이면서 건축가이고 도시 계획가이며 인테리어 디자이너인 동시에 가구 디자이너이고 저널리스트다. 건축가로서 가장 널리 알려져 있지만 퓨리즘을 선도한 화가로서의 능력, 수많은 글과 책을 펴내 같은 시대 건축가들에게 엄청난 영향을 미친 저널리스트로서의 능력(그의 이름 르 코르뷔지에는 필명이기도 하다), 스티브 잡스가 가장 좋아한 LC3 의자를 디자인한 가구 디자이너로서의 능력, 그 어느 하나도 독보적인 성취를 이뤄내지 못한 분야가 없다. 그런가 하면 이사무 노구치 같은 예술가는 디자이너로서의 능력도 만만치 않았다. 그밖에도 건축, 회화, 산업 디자인, 그래픽 디자인 등 모든 방면에서 두드러진 활약을 한 다재다능한 이들로 페터 베렌스, 앙리 반 데 벨데, 요제프 호프만 등 20세기 전반기에 활약한 이들만으로도 열 손가락으로 꼽지 못할 정도다.

이탈리아의 디자이너 중에서는 지오 폰티(건축, 그래픽 디자인, 산업 디자인, 가구 디자인, 도자기, 유리공예, 전시 큐레이팅, 잡지 발행, 저술 등 그의 이력은 끝이 없다), 브루노 무나리(회화, 조각, 영화, 산업 디자인, 그래픽 디자인, 어린이 그림책, 발명, 저술), 카를로 몰리노(건축, 디자인, 가구 디자인, 자동차 디자인, 사진, 레이싱, 저술) 등 무수히 많은 다재다능인들이 있다. 물론 그렇다고 해서 알레산드로 멘디니가 이들보다 뒤떨어지는 디자이너라고 말하려는 건 아니다. 멘디니 역시 뛰어난 이탈리아의 건축가이자 디자이너들 중 하나이다. 단 이렇게 다방면으로 활동하는 이탈리아의 건축가는 무수히 많다는 것이다. 이탈리아의 디자이너들은 대개 대학에서 건축을 전공한 뒤 사회에 나와 다방면의 조형 활동을 하게 된다. 마르첼로 니촐리, 에토레 소트사스, 마르코 자누소 등 20세기를 대표하는 이탈리아 디자이너를 영문 위키피디아에서 검색해보라. 기본이 예술가, 건축가, 디자이너로 정의된다. 이들 중 누구를 현대판 다빈치라고 부를 수 있겠는가? 만약 단 3명의 후보를 꼽으라고 하더라도 그 중에 멘디니가 들어가가는 힘겨울 것이다. 나는 해외의 멘디니 부고 기사들을 검색해봤다. 상위에 올라온 5개의 기사를 검색해본 결과 그를 ‘20세기 다빈치’ 또는 ‘현대판 다빈치’라고 언급한 것을 단 하나도 못 봤다.

또 영문 위키피디아에서 멘디니를 검색해보면 디자이너이자 건축가라고만 나온다. 어디에서도 다빈치 운운하지 않는다. 반면에 한글 위키피디아에서는 영문에는 없는 정의가 하나 들어가 있다. “이탈리아의 디자인 대부로 불리는 디자이너이자 건축가이다”라는 대목이다. 아니 영문에 없는 정의를 어떤 근거를 갖고 한글 위키피디아에서 달았는지 모를 일이다. 만약 이탈리아의 디자인 대부를 굳이 한 명 꼽으라면 그는 지오 폰티가 되어야 할 것이다. 그는 실질적으로 현대 이탈리아의 건축과 디자인을 이끈 사람이다. 1차 세계대전이 끝난 뒤 밀라노 트리엔날레를 조직했고, 세계적인 권위의 건축 디자인 잡지인 <도무스>의 발행인이자 편집장이었다.

그러면 정말 ‘현대판 레오나르도 다빈치’로 불린 사람이 있을까? 검색해보니 있다. 그는 바로 월터 러셀(Walter Russell)이라는 미국인이다. 영문 위키피디아에서 그를 인상파 화가, 조각가, 철학자, 음악가, 저술가로 정의한다. 그리고 <뉴욕 헤럴드 트리뷴>이 그를 20세기의 르네상스맨으로서 “모던 레오나르도”라고 불렀다고 한 기사를 인용했다. 그래 이 정도는 되어야 다빈치라고 할 수 있을 것이다. 다빈치는 단지 조형예술 분야에서만 활동한 것이 아니라 음악, 공학, 의학 등 정말 분야가 훨씬 광대하다. 그렇다고 하더라도 월터 러셀을 ‘20세기 다빈치’라고 한 것은 단지 미국의 일개 신문일 뿐인 것이다. 그것을 세계가 인정한다는 것도 아니다. 그러니 활동 분야가 조금 많다고 다빈치니 뭐니 해선 안 될 것이다. 차라리 ‘르네상스맨’ 정도가 그나마 적합한 용어가 아닐까 싶다.

여기서 한 가지 드는 생각은 한국인들이 유독 이런 류의 수식을 굉장히 선호한다는 점이다. 부고 기사를 쓸 때 그의 업적을 부각하고자 근거도 없이 무슨 ‘대부’니 ‘아버지’니 ‘거장’이니 하는 표현을 너무 쉽게 갖다 붙인다. 몇 년 전 카림 라시드가 예술의전당에서 전시를 했을 때 제목이 “세계 3대 디자이너 카림 라시드전”이었다. 세계 3대 디자이너라는 타이틀은 이 세상에 존재하지 않는다. 그보다 더 예전에, 오세훈 서울시장이 한참 디자인 프로모션을 할 때 디자인 관련 행사의 인사말에는 흔히 대처가 정부 각료들에게 했다고 하며 “디자인하라, 그러지 않으려면 사임하라(Design or Resign)”라는 문장이 무슨 약방에 감초처럼 유행한 적이 있다. 그런데 대처는 이런 말을 한 적이 없다는 사실이 밝혀졌다. 한국인들은 반드시 어떤 권위에 의지해야 비로서 그것을 인정하는 경향이 있는 모양이다. 그래서 과장된 수식이 난무하고 권위를 가진 사람의 이름을 빌려온다. 그것이 지나쳐 없는 사실까지 만들어내는 지경에 이른 것이다.

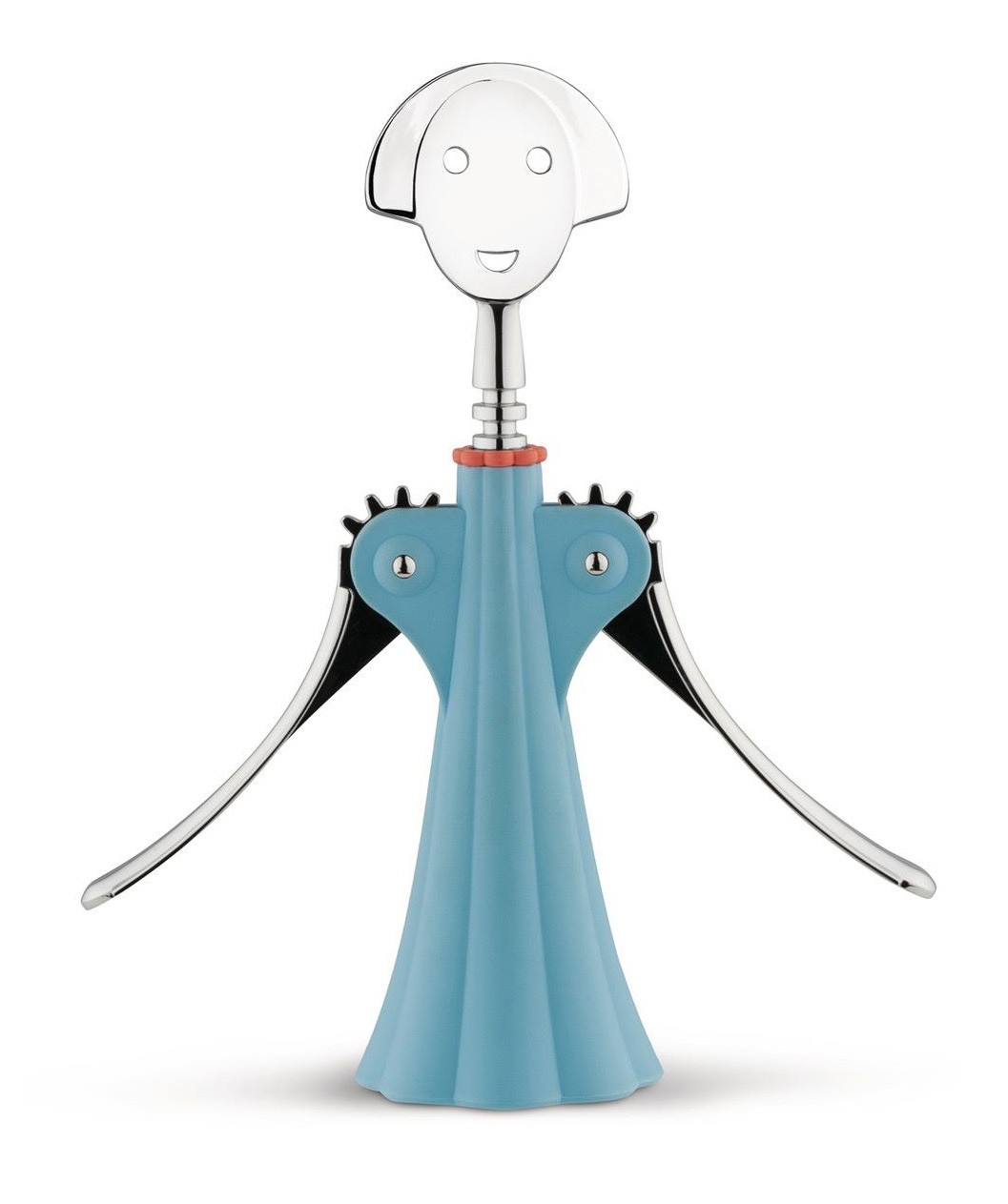

알레산드로 멘디니에게는 잘못이 없다. 괜히 이 글을 통해 그의 권위나 업적이 폄하되어서는 안 될 것이다. 나는 그를 인터뷰하기도 했고, 행사장에서 몇 차례 만나 보기도 했다. 멘디니는 아주 친절하고 겸손하고 다른 사람에 대한 배려가 깊은 신사이며 한국을 사랑하는 이탈리아 디자이너다. 20세기 다빈치나 이탈리아 디자인의 대부는 아니지만 위대한 이탈리아 디자이너라는 사실에는 변함이 없다. 그는 르네상스맨이기도 하다. 그는 <도무스>의 기자를 지냈고, 그의 프로젝트는 그래픽 디자인부터 건축에 이르기까지 스펙트럼이 매우 넓다.